-

1/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

2/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

3/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

4/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

5/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

6/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

7/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

8/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

9/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

10/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

11/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

12/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

13/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

14/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

15/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

16/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

17/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

18/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

19/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

20/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

21/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

22/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

23/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

24/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

25/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

26/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

27/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

28/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

29/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

30/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt -

31/31 Copyright: Peter Samuel Jaggi / Bieler Tagblatt

- Galerie

- Dokumente

Downloads

Weiteres zum Thema

Peter Staub

Aus den Augen, aus dem Sinn. Das gilt meist auch für den Kehricht, wenn wir frühmorgens unseren Müllsack am Strassenrand deponieren. Da denkt man in der Regel höchstens noch an die Müllmänner, die den Abfall abholen und nach Biel in die Verwertungsanlage Müve bringen. Um Licht ins Dunkel der Müllverwertung zu bringen, um aufzuzeigen, was mit den brennbaren Rückständen aus unseren Haushaltungen passiert, hat das «Bieler Tagblatt» die Müve an einem Montagmorgen besucht.

Die Müve Biel-Seeland AG ist ein Gigant: Die Aktiengesellschaft gehört 49 Seeländer Gemeinden, ihr Einzugsgebiet reicht von Gampelen bis Dotzigen und von Biel bis Radelfingen. Rund 148 000 Menschen leben in dieser Region. Jeder von ihnen produziert pro Jahr durchschnittlich 222 Kilogramm brennbaren Siedlungsabfall. Das ergab im letzten Jahr knapp 33 000 Tonnen Kehricht, welche die Müllabfuhren in die Müve brachten. Dazu kamen weitere 18 000 Tonnen, die von Privaten, Gemeindeangestellten oder von Unternehmen direkt in die Müve gebracht werden (siehe Infobox auf Seite xy). Insgesamt 22 Müve-Angestellte sorgen dafür, dass die riesige Anlage an der Ecke zwischen dem Nidau-Büren-Kanal, der Zihl und der Autobahn an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr reibungslos läuft. Einige von ihnen stellen wir hier vor. Aber auch Kunden und Müllmänner, die an diesem Morgen die Müve beliefern, kommen zu Wort.

Seifenoper sorgt für Unterhaltung

Im Kommandoraum der Müve in Biel, es ist 8 Uhr. Die beiden Operateure sind seit zwei Stunden im Dienst. Sie überwachen die Verbrennungsanlage und bedienen den Kran, um den Müll aus dem Bunker in den Ofen zu transportieren. Heute sind Martin Zaugg und Andreas Bonadei im Einsatz. Der Kontrollraum sieht ähnlich aus wie der Leitstand eines Elektrizitätskraftwerks. Für ihre Arbeit stehen den Operateuren auf einem etwa sechs Meter breiten und übermannshohen Tableau mehrere Monitore, zahlreiche Visualisierungen und Leuchtknöpfe zur Verfügung, mit deren Hilfe sie laufend die technischen Daten der Anlage überprüfen können. Auf der ganzen Anlage sind Kameras angebracht, die sie einzeln auf die Monitore schalten können. Auf einem dieser Bildschirme läuft zurzeit allerdings eine Seifenoper aus dem Frühstücksfernsehen. Ein bisschen Unterhaltung muss sein. Und auch ein wenig Aberglaube: Auf der Oberkante des Tableaus sitzt ein kitschiger goldener Plastikengel mit Rubensfigur, so gross wie ein kleiner Hund. Dieses Maskottchen habe dort seinen Platz bekommen, weil sie einmal einen Mitarbeiter gehabt hätten, der das Pech magisch angezogen habe, erzählt Zaugg. Seit der Engel über der Anlage wacht, ist das vorbei. Zaugg lacht verschmitzt. So richtig abergläubisch scheint er nicht zu sein. Der Engel ist jedoch noch da, im Gegensatz zu dem vom Pech verfolgten Mitarbeiter, der nicht mehr bei der Müve arbeitet.

Martin Zaugg bedient den Kran und den Greifer im Bunker, den er durch ein breites Fenster, das vom Boden bis zur Decke reicht, gut übersehen kann. Bunker wird die ausbetonierte Grube genannt, durch deren drei Tore Abfall hineingekippt wird. Die Instrumente auf den Armlehnen seines tiefliegenden Polstersessels ähneln jenen im Cockpit eines Baggers: Mit der linken und der rechten Hand bedient Zaugg je einen Joystick. Den einen, um den Greifer rauf und runter zu fahren, ihn zu öffnen und zu schliessen. Den anderen braucht er, um die Laufkatze, die an der Bunkerdecke angebracht ist, und an welcher der Greifer hängt, vor und zurück sowie nach links und rechts fahren zu lassen.

Mit dem Greifer sorgt Zaugg nicht nur dafür, dass das Niveau des Abfalls im Bunker immer ungefähr ausgeglichen ist. «Vor allem verkleinere ich damit die grösseren Teile, damit diese den Trichter zum Ofen nicht verstopfen», erklärt er. Das könnte beispielsweise durch ein grosses Brett oder ein altes Bettgestell geschehen. Er drückt solche Teile mit dem Greifer so stark und so lange zusammen, dass sie in mehrere Teile zerfallen. «Bis es mundgerechte Stücke sind», sagt der 59-Jährige lachend. Und wenn trotzdem einmal ein zu grosses Stück den Zugang zum Ofen verstopft? «Dann müssen wir es mit einem anderern, kleineren Kran wieder rausholen», erklärt Andreas Bonadei. Unterhalb des Trichters schiebt die sogenannte Müllaufgabe den hinunterfallenden Abfall ununterbrochen in den dahinterliegenden Ofen. Dieser hat drei Stufen mit je einem Brenner und einem Rost. Bis zur letzten Stufe, dem Aufbrandrost, sollte der Müll vollständig verbrannt sein. Hier fallen dann die Reststoffe, Schlacke und Metallteile, in die darunter stehenden Mulden.

Wenn in einem Kriminalfilm eine Szene aus einer Kehrichtverbrennungsanlage gezeigt wird, entdecken die Operateure in der Regel ein Leichenteil im Bunker. Ähnliches haben jedoch weder Zaugg noch Bonadei je erlebt. Darauf warte er aber schon über 30 Jahre lang, sagt Zaugg. «Lebende Katzen und sogar Hummer haben wir hingegen schon aus dem Bunker gerettet», erzählt Bonadei. Die Schicht der Operateure dauert noch bis 14 Uhr, dann kommt die Spätschicht, die ihrerseits um 22 Uhr an die Nachtschicht übergibt. Weil der Ofen auch am Wochenende läuft, kommen noch die Schichten am Samstag und Sonntag dazu, sodass intern von einem Fünf-Schicht-Betrieb gesprochen wird. Alle Operateure arbeiten in allen Schichten, dabei sind immer zwei Operateure im Einsatz: Einer von ihnen sitzt permanent am Kran, der andere macht Kontrollrundgänge und überwacht die Anlage am Tableau. Ihre Aufgaben wechseln sie tageweise ab. Heute arbeitet Andreas Bonadei «draussen»: Der 55-Jährige liest auf seinen Rundgängen allerlei Daten ab und erfasst sie auf einem Formular.

Baustützen verklemmen den Ofen

Auf einen solchen Rundgang durch die Anlage nimmt Bonadei nun seine Besucher mit. Im Gebäude hinter dem Kommandoraum steht der Ofen, der nicht nur für eine deutlich spürbare höhere Raumtemperatur sorgt, auch mit der Ruhe ist es hier vorbei. Es sieht zwar aus wie in einer normalen Fabrikhalle, doch der Ofen, die hydraulische Müllaufgabe und die Belüftung, die dafür sorgt, dass der Müll konstant bei ungefähr 1000 Grad verbrennt, machen einen Heidenlärm.

Obwohl neben den Toren zum Bunker gross und deutlich angeschrieben ist, dass man kein Metall in die Grube werfen darf, kommt es gemäss Bonadei immer wieder vor, dass Eisen im Ofen landet. Das kann zu grösseren Problemen führen, denn die Metallstücke können die Schiebeanlage verklemmen. «Wenn wir wieder einmal ganze Baustützen aus Metall im Bunker haben, geht nichts mehr», sagt Bonadei. Pro Stunde werden im Ofen zirka sechs Tonnen Müll verbrannt. Das ergibt rund eine Tonne Verbrennungsrückstände. Die Schlacke und das nicht verbrannte Material wird in Containern aufgefangen, die später in die Deponie Teuftal in Frauenkappelen gebracht werden. Dort werden die Metalle mit Magnet-und Wirbelstromabscheidern von der Schlacke getrennt und der Wiederverwertung zugeführt. Die Schlacke landet in der Deponie.

Bei der Verbrennung des Abfalls entstehen Dampf und Rauchgase. Der Dampf wird in elektrischen Strom, der den Bedarf von 5400 Einfamilienhäusern deckt, und in Fernwärme für zirka 850 Haushaltungen in Biel, Brügg, Nidau und Port umgewandelt. Die durch die Verbrennung entstehenden Rauchgase durchlaufen verschiedene Filter, bis sie als Wasserdampf aus dem Kamin entweichen. Der erste ist der sogenannte E-Filter, der mit 75 000-Volt-Schlägen dafür sorgt, dass Staub und weitere Partikel als Filterasche ausfallen. Danach werden im Venturi- und Radialstrom-Wäscher verbliebene Staubpartikel und Metalldämpfe entfernt. Das Waschwasser fliesst in die Abwasserbehandlungsanlage, und das Gas, nun Reingas genannt, kommt in die Denox-Anlage. Dort werden die noch verbliebenen Stickoxide in Wasser und Stickstoff umgewandelt. Erst dann gelangt das Gas über den 83 Meter hohen Kamin in die Luft. Um sicherzustellen, dass der aus dem Kamin entweichende Dampf tatsächlich sauber ist, wird dessen Zusammensetzung laufend analysiert und kontrolliert.

Die Wäscher sind auf diverse Gebäude verteilt und benötigen relativ viel Platz. Die Rundgänge der Operateure ziehen sich entsprechend in die Länge. In einzelnen Gebäuden ist es so laut, dass es sich empfiehlt, Ohren-Pfropfen zu tragen. Apropos frische Luft: Der über der ganzen Anlage liegende, leicht faulige Geruch rührt nicht etwa von den Siedlungsabfällen her. Die Luft im Bunker wird nämlich ständig abgesogen und für die Luftzufuhr im Ofen verwendet. Der Gestank stammt aus der Abwasserreinigung, die sich auf demselben Gelände wie die Müve befindet.

Schlafen am Tag ist schwierig

Im Vergleich zu seinem Kollegen Martin Zaugg, der bereits seit über 36 Jahren bei der Müve arbeitet, ist Andreas Bonadei mit seinen sechseinhalb Dienstjahren noch nicht besonders lange in der Müve. Die Arbeit gefällt ihm gut, auch an die Schichtarbeit hat er sich gewöhnt, sagt er. «Zum Arbeiten ist die Nachtschicht schön. Nur mit dem Schlafen am Morgen danach habe ich manchmal Schwierigkeiten.» Früher besass der Operateur aus Pieterlen als Maurer und Plattenleger sein eigenes Baugeschäft, bis er dieses aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Danach arbeitete er sechs Jahre lang als Betreuer im damaligen Jugendheim in Prêles. Den Geruch auf der Anlage nehme er kaum noch wahr, sagt er. «Aber nach den Ferien muss man sich wieder daran gewöhnen.» Damit sie den Mief nicht mit nach Hause nehmen müssen, tragen die Angestellten Betriebskleider, die sie von der Müve waschen lassen können.

Falls es einmal zu einem Zwischenfall in der Anlage kommt, kümmert sich die fünfköpfige Unterhaltscrew darum. Deren Mechaniker und Elektriker könnten die meisten Zwischenfälle selber bewältigen, erzählt Bonadei, während er den Turbinenraum aufschliesst. «Hier wird es im Sommer auch mal bis zu 50 Grad heiss.» Der antiquiert wirkende Stromgenerator aus dem Jahr 1960 wird demnächst ersetzt. Damit soll sich der Wirkungsgrad bei der Stromproduktion wesentlich verbessern.

Zurück im Kommandoraum erzählt Martin Zaugg, dass sich seit seinen Anfängen bis auf eine zunehmende Automatisierung die Arbeit nicht gross geändert habe. Nur als die Sackgebühren frisch eingeführt wurden, habe es eine Zeitlang ein Chaos gegeben, weil viele Leute ihren Abfall einfach irgendwo auf dem Gelände der Müve deponierten. Ihm persönlich gefällt es, Schicht zu arbeiten: «Ich habe frei, wenn die anderen arbeiten.» Bis zu einem Arbeitsunfall hatte der nun in Grenchen lebende Bieler im gelernten Beruf als Dachdecker gearbeitet.

Während Zaugg und Bonadei weiter in der Zentrale die Anlage überwachen und den Bunker im Auge behalten, beginnt draussen langsam der Hochbetrieb: Beim kostenfreien Entsorgungshof wuseln sechs Personen durcheinander und schmeissen ihre rezyklierbaren Abfälle in die bereitstehenden Mulden. Da gibt es etwa einen riesigen Metallcontainer, in dem unter anderem eine alte Spritzkanne, Bierdosen und ein altes Bettgestell liegen. Man kann hier aber auch gebrauchte Gasflaschen entsorgen. Oder Autobatterien, Energiesparlampen, Kühlschränke, Kochherde und Waschmaschinen. An einen Lichtmast gelehnt steht ein altes Velo, an dem ein Schild hängt: «Bitte keine Velos in den Abfall-Container. Wir holen Ihre Fahrräder auf dem Platz ab.»

Zwischen dem Entsorgungshof und dem Bunker liegt das Empfangshäuschen. Hier arbeitet an diesem Morgen Karin Rieger. Vor sich hat sie die Waage, auf der das Gewicht eines Fahrzeugs vor und nach dem Entladen des Mülls gemessen wird. Vor der Ausfahrt muss der Betrag für die Differenz des Gewichts bezahlt werden. Entweder der Minimalbetrag von 30 Franken bis 200 Kilogramm oder anteilsweise 140 Franken pro Tonne. Rieger hat zwei Kameras zur Verfügung, um die Autonummern der Fahrzeuge abzulesen. Diese Nummern erfasst sie in einer Datenbank, auf der automatisch das Gewicht der Fahrzeuge eingetragen wird. Bei den Mülllastwagen ist das Leergewicht bereits registriert, sodass diese nur beim Eingang gewogen werden. Nach dem Besuch des Bunkers können sie so das Gelände verlassen, ohne noch einmal die Waage passieren zu müssen.

«Dass einige Kunden schäkern, gefällt mir»

Es ist unterdessen 10.40 Uhr: «Salut», begrüsst ein privater Kunde, der sein Geschäft bereits erledigt hat, Karin Rieger. Wie auf dem Bau üblich, duzt man sich auch hier in der Regel. «Merci und ciao», verabschiedet sie den Kunden, nachdem er bar bezahlt hat. «En Guete», schiebt dieser nach. «Gleichfalls», antwortet Rieger ebenso freundlich. Sie, die früher im Gastroservice tätig war – «ein undankbarer Job, da muss man immer lächeln» – freut sich, auch in der Müve mit Menschen zu tun zu haben. Hier aber müsse sie sich nicht verstellen: «Dass hier auch der eine oder andere mit mir ein wenig schäkert, gefällt mir», sagt die 41-Jährige.

Im Cockpit eines Müllwagens der Marti Logistik AG aus Kallnach sitzen neben dem Chauffeur auch zwei Belader. Der Chauffeur steigt aus und holt sich den Wägeschein. Einer der Müllmänner zieht sich in die Besucher-Kantine im gegenüberliegenden Verwaltungstrakt der Müve zurück, während der Chauffeur in der Schlange darauf wartet, die Rampe hochzufahren, um den Lastwagen zu entleeren. Der Bieler Jérôme Montandon steht in der Kantine und telefoniert. Er fährt täglich mit dem öffentlichen Verkehr nach Kallnach. Bevor er Müllmann wurde, arbeitete er bei Marti als Logistiker in der Nachschicht. «Bis jetzt macht es mir Spass.» Je nach Gemeinde sei es mehr oder weniger anstrengend, sagt er, nachdem er sein Telefonat beendet hat. Marti bedient Gemeinden von Grossaffoltern über Gals bis Mörigen: «Jetzt geniessen wir noch das schöne Wetter, bevor wir die dicken Kleider montieren müssen», sagt er. Dass er seit kurzer Zeit einen bekannten Branchenkollegen hat, weiss er nicht: Hugo Portmann, berühmtester Bankräuber der Schweiz. Er überfiel in den 80er- und 90er-Jahren mehrere Banken und sass bis zu seiner Freilassung Mitte Juli 35 Jahre lang im Gefängnis. Nun arbeitet er in Zürich als Müllmann. «Das ist doch gut für ihn», sagt Montandon lachend. Er selber möchte später am Steuer eines Müllwagens sitzen. Dafür muss er aber zuerst den entsprechenden Ausweis machen.

Diesbezüglich ist ihm Karin Rieger einen Schritt voraus. Sie hat die Theorie-Prüfung für den Lastwagenausweis bereits bestanden. Damit sie neben der Müve ein zweites berufliches Standbein habe, sagt die zweifache Mutter. «42 Franken 20», sagt die Lengnauerin zu einem weiteren Privatkunden. «Ich wünsche dir einen schönen Tag», fertigt sie ihn wieder freundlich lächelnd ab. Fast so, als ob sie immer noch Service wäre. «Sali, Roli, alles klar?», sagt sie zum nächsten Kunden. «Hoi, hoi, ja, ja, mehr oder weniger, nur dass ich meine Pneus nicht losgeworden bin.» Rieger gibt ihm einen Tipp, wo er es damit versuchen kann.

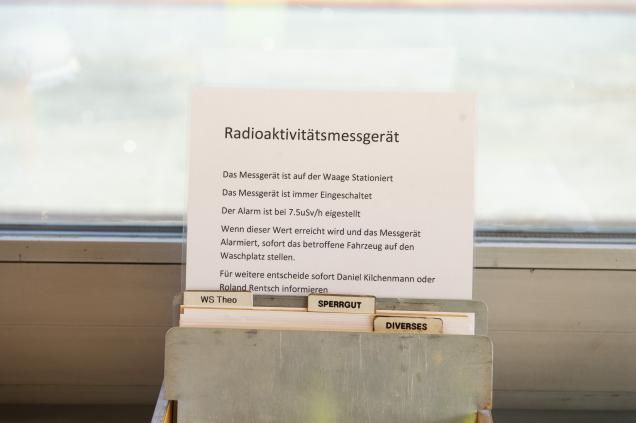

Dass das bei der Waage installierte Messgerät für Radioaktivität Alarm auslöste, hat sie noch nie erlebt. «Wir fragen die Leute auch nicht, ob sie gefährliche Stoffe mitbringen.» Allerdings schauten sie vor dem Bunker die Ladungen der privaten Kunden genauer an. Sie würden einschreiten, wenn etwas nicht passt. «Und wenn wir bei einem Gut nicht sicher sind, worum es sich handelt, schicken wir es zur Analyse ein», erzählt sie.

Im Gegensatz zu den Operateuren arbeiten Karin Rieger und ihr Kollege René Loosli nicht Schicht. Sie beginnen in der Regel um 7.15 Uhr. Eine Viertelstunde später geht die Schranke hoch und der Alltag beginnt. Dabei geht es nicht immer so locker und freundlich zu wie an diesem Morgen. Es komme immer wieder vor, dass Leute beim Zahlen reklamierten, ihnen sei die Grundgebühr zu hoch.

«Wenn ich das nicht selber regeln kann, schicke ich sie ins Büro, dann sollen sie sich dort beschweren.» Dabei ist der Fall klar: Der Tarif ist am Eingang angeschrieben. «Ich habe keine Zeit, lange darüber zu ‹stürmen›», sagt sie. Von 11.45 bis 13.15 Uhr hat sie Mittagspause. Dann sind die Schranken geschlossen. Um 17 Uhr geht die Barriere endgültig runter. «Wir sind immer zu zweit, sodass wir auch einmal einen Kaffee trinken können», sagt René Loosli. Während Rieger im Wägehäuschen arbeitet, kümmert er sich um die privaten Kunden vor dem Bunker und beim Entsorgungshof: «Ich sorge dafür, dass sie ihren Abfall am richtigen Ort entsorgen.» Und er passe auf, dass keine Kinder auf dem Platz herumrennen. Der gelernte Netzelektriker ist seit eineinhalb Jahren bei der Müve, zuvor war er beim ESB in Biel. «Mir gefällt es, mit Leuten zu tun zu haben.»

«Hier klappt alles sehr gut»

Bei einem der drei Tore des Bunkers ist Andreas Walter aus Port daran, seinen Müll zu entsorgen: alte Möbel vor allem. «Der Service hier ist gut», sagt er. Man müsse einfach schauen, dass man so nah wie möglich an 200 Kilogramm komme. Für 50 Kilogramm 30 Franken zu bezahlen, rentiere nicht. Bevor er mit seinem Kleinbus zur Waage fuhr, deponierte er Elektroschrott, Alteisen und Glas im Entsorgungshof. Das alte Geschirr hat er kostenpflichtig in der Mulde für Bauschutt abgeladen: «Den Müll zu trennen, ist mir wichtig.» Auch Erwin Kuhn steht mit seinem kleinen, orangen Brückenwagen vor dem Bunker. Als Mitarbeiter des Werkhofs hat er die Müll-Tour in Brügg gemacht, hat also die öffentlichen Kehrichtkübel bei den Bushaltestellen und die Robidogs geleert. «Diesen Müll bringen wir in den Plastiksäcken unbesehen in die Müve. Nur Metall laden wir dafür nicht auf, das separieren wir.» Wie viel er geladen hat, weiss er nicht genau, es seien wohl um die 300 Kilogramm. Die Mülltour macht er dreimal pro Woche. «Mit dem Service der Müve bin ich zufrieden, hier klappt alles sehr gut», sagt der 62-Jährige, der seit 13 Jahren im Werkhof arbeitet. Zuvor war er 32 Jahre lang als Maurer tätig. Das sei «ein Chrampf» gewesen, «bis am Abend immer Vollgas». Im Werkhof müsse er auch arbeiten, aber hier komme am Abend kein Beton mehr, den man noch verarbeiten müsse, hier habe er auch einmal Feierabend.

Neben Kuhn entsorgt ein junger Schreiner alte Broschüren und Aktenordner, die er von Hand in den Schlund wirft. Er mache gerade einen Büroausbau und müsse zuerst das alte Material entsorgen, sagt Nicola Pfeiffer. Die Kosten dafür wird er dem Bauherrn verrechnen. Der Lysser mit einer Werkstatt in Büren ist als selbstständiger Schreiner öfter hier. Ihm passt die Müve. «Es ist hier praktischer als an anderen Orten.» Mit einem Müllwagen der Schlunegger Transporte AG fährt Josua Schott vor. Die Firma hat einen Entsorgungshof in Büren und sammelt unter anderem den Kehricht in Port, Orpund und Safnern ein. Schott arbeitet seit sechs Jahren für die Firma. Auch er ist mit der Müve zufrieden. «Tipptopp», sagt er, während er den Inhalt des Lastwagens in den Bunker kippt. «Meine Belader sind gerade in der Znünipause, ich mache keine Pause», sagt der gelernte Lastwagenfahrer. Ihm gefällt es hinter dem Steuer des Müllwagens. «Damit lernt man wirklich fahren und auf engem Raum zu manövrieren.» Zudem sei er am Abend zu Hause und auch der Lohn stimme. «Ich kann nicht klagen», sagt der Grenchner.

«Mängisch berchumi fasch Vögu»

Um 11.15 Uhr fahren die Lastwagen beinahe im Minutentakt vor. Alle drei Tore beim Bunker sind belagert, der Stau reicht fast bis zum Entsorgungshof. Im Bunker ist der Staub in der Luft unterdessen so dicht, dass der Operateur fast nichts mehr sieht: «Das ist immer so, wenn die Müllwagen kommen», sagt Martin Zaugg, dessen Einsatz nun permanent gefragt ist: «Manchmal muss ich aufpassen, dass sie mir den Müll nicht auf den Greifer kippen.» Sein Kollege Andreas Bonadei sagt, dass es manchmal zum Weinen sei, wenn man sehe, was alles in den Bunker geworfen werde: Einmal habe einer eine brandneue Polstergruppe gebracht und noch auf der Rampe Säure darüber geleert, damit ja niemand sie mitnimmt. «Do berchumi mängisch fasch Vögu», sagt er.

Zu den Operateuren im Kommandoraum hat sich für einen Moment Yannick Fröhlich gesellt. Er arbeitet seit einem halben Jahr als Elektriker im Unterhaltsteam und wird von einem erfahrenen Kollegen, der bald in Pension geht, in die Arbeit eingeführt. Es sei eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. «Ich habe noch nie nichts zu tun gehabt», sagt der 27-Jährige lachend. Jeden Morgen macht das Unterhaltsteam einen Rundgang durch die Anlage, liest Zähler ab, kontrolliert die Turbinen und schaut, ob auch sonst alles läuft. «Heute war bei der Dampftemperatur etwas nicht in Ordnung, aber nun funktioniert der Regler wieder», erzählt Fröhlich. Der gelernte Elektrorinstallateur hat früher auf dem Bau gearbeitet. Die grosse Herausforderung für ihn ist es nun, diese riesige Anlage kennenzulernen. Die Baustelle fehle ihm absolut nicht. Für die Zukunft überlegt er sich, eine Weiterbildung zum Instandhaltungsfachmann zu machen. Auch die Handelsschule sei ein Thema. «Wir haben auch hier viel Büroarbeit.»

Was wünschen sich die Müve-Mitarbeiter von den Menschen, deren Abfall sie verwerten? Fröhlich überlässt die Antwort seinen Kollegen. Bonadei und Zaugg sind sich einig: «Werfen Sie kein Eisen, kein Glas und keine Keramik in den Müll, das kostet uns bloss Energie.»

*******************

Zahlen und Fakten zur Müve AG

- Bei einem Jahresgewinn von gut 2,5 Millionen Franken im Jahr 2017 hat die Müve an die 49 Aktionärsgemeinden Dividenden in der Höhe von 694 590 Franken ausgeschüttet. Die jährliche Dividende beträgt seit fünf Jahren 7,5 Prozent.

- 2017 wurden in der Müve 51 241 Tonnen Kehricht angeliefert, davon wurden 47 470 Tonnen verbrannt. Der Durchschnitt ist um 2,8 auf 222 Kilogramm Abfall pro Person und Jahr leicht gesunken.

- Knapp 18 Prozent der verwerteten Kehrichtmenge blieb als Schlacke zurück. Dazu kamen 2,6 Prozent Filterasche. Diese Rückstände wurden in der Deponie Teuftal weiterverarbeitet und entsorgt.

- Die aus der Verbrennung gewonnene Energie wird genutzt. Die Müve betreibt seit 1981 ein Fernwärmenetz von 6,5 Kilometer Länge und versorgt rund 850 Haushaltungen in Biel, Nidau, Port und Brügg mit Wärme. Die Stromproduktion reicht, um rund 5400 Einfamilienhäuser mit Elektrizität zu versorgen.

- Mit dem Prozessdampf der Verbrennungsanlage werden rund 150 000 Kubikmeter Klärschlamm aus 14 regionalen Abwasserreinigungsanlagen getrocknet. Dieser dient Zementwerken als Brennstoffersatz. pst