Ein Spazierweg der Aare entlang, Bäume und Sträucher am Ufer und der Fluss, der leise plätschernd dahinzieht. Natur pur – könnte man meinen. Fehlanzeige. Im Kanton Bern gibt es kaum noch unverbaute Flusslandschaften. Etwa ab 1830 ging es den ausufernden und oft Hochwasser führenden Gewässern an den Kragen: Flüsse und Bäche wurden begradigt, in Kanäle gezwängt, beidseits mit Dämmen befestigt. Hydrologe Andreas Zischg vom Geografischen Institut der Uni Bern erforscht die Flusskorrektionen im Kanton Bern und ihre Folgen. «Natürliche Flussläufe sind heute selten», sagt er. «Man findet sie noch in den Schluchten von Zulg, Emme, Schwarzwasser und Sense sowie an der Kander und der Simme, dort, wo Siedlungen weit entfernt sind.»

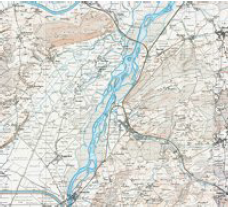

Die grosse Welle von Flusskorrektionen erfolgte im 19. Jahrhundert. Grund waren teilweise verheerende Überschwemmungen, die sich in dieser Zeit häuften. Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien von 1815 führte 1816 zum «Jahr ohne Sommer», das Klima spielte verrückt, es kam zu Missernten. Auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten gab es immer wieder starke Niederschläge, die zu Hochwassern führten. Auf alten Plänen und Karten ist gut erkennbar, wie die Gewässer damals aussahen: ganz anders als heute. Sie bestanden meist nicht aus einem einzigen Wasserlauf, sondern verzweigten sich an flachen Stellen in Seitenarme und Rinnsale. Hochwasser überfluteten die ganze Fläche dieser Flussläufe. «Zwischen Thun und Bern zum Beispiel war der Talboden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts alle 5 bis 10 Jahre ganz überschwemmt», weiss Andreas Zischg. Eine Besiedlung dieses Raums war deshalb praktisch unmöglich. In Ufernähe standen höchstens Betriebe wie Mühlen oder Sägereien, die auf Wasserkraft angewiesen waren.

Breite Flusssysteme

Gewässer in flachem Gelände verliefen fast nie gradlinig, sondern mäanderten, flossen also in Schlangenlinie hin und her. Eindrückliches Beispiel: die Gürbe, zu sehen etwa auf der Dufourkarte von 1855. Das Gürbetal wurde alle paar Jahre überschwemmt. Das Land entlang des Flusses war versumpft, Mücken verbreiteten Krankheiten. Dies ist der Grund, warum die Dörfer am Talrand stehen. Unter dem Schlagwort «Entsumpfung der Gürbe» wurde der Fluss korrigiert, heute fliesst er, abgesehen von wenigen grossen Kurven, schnurgerade durchs Tal. Zischg nennt interessante Zahlen: Zwischen Burgistein und Belp war die Gürbe einst 17,4 Kilometer lang. Nach der Korrektion noch 11,8 Kilometer. Bei der Aare (Thun–Bern) verkürzte sich der Lauf nach der Kanalisierung von 34 auf 27 Kilometer.

Ackerland statt Sumpfgebiet

Die Gewässerkorrektionen führten zu beträchtlichem Landgewinn: Sumpfgebiete wurden zu Landwirtschaftsgebieten. Dies traf besonders im Seeland zu. Nach der ersten Juragewässerkorrektion (1868–1891) und den späteren Anpassungen des Systems verwandelte sich das sumpfige, oft überschwemmte Grosse Moos in den Gemüsegarten der Schweiz. Die Flussverbauungen im 19. Jahrhundert gaben den betroffenen Gebieten einen Schub: Sie beflügelten die Landwirtschaft, die Besiedlung und den Bau von Verkehrswegen.

Andreas Zischg hat untersucht, wie sich verschiedene Flusskorrektionen auf die Überschwemmungsgefahr auswirkten. Mit Computersimulationen verglich er die überschwemmte Fläche des Aarehochwassers von 2005 mit der Fläche, die ein solches Hochwasser vor der Korrektion geflutet hätte. Fazit: Zwischen Thun und Bern wäre damals achtmal mehr Land überschwemmt gewesen als 2005. Ohne Hochwasserschutzmassnahmen hätte die Flut – beim heutigen Überbauungsstand – über 2000 Wohnhäuser getroffen. Tatsächlich waren es aber nur 51.

Die Kehrseite

Die Eingriffe in den Gewässerhaushalt brachten aber auch Probleme. So fliesst die Aare zwischen Thun und Bern seit der Korrektion stärker und schneller. Folge: Das Flussbett wird vertieft, was den Abfluss noch verstärkt und den Grundwasserspiegel senkt. Zudem werden Brücken und Uferverbauungen unterspült. Auch die Stadt Bern ist betroffen. Zischg: «Ein kleineres bis mittleres Hochwasser erreichte früher Bern gar nicht oder nur abgeschwächt, weil sich die Flut oberhalb in die breiten Flussbettabschnitte verteilte. Heute fliesst mehr Wasser zur Stadt, und die Flut ist deutlich rascher dort.» Bewährt hat sich dagegen die Regulierung von Bieler-, Neuenburger- und Thunersee. Besonders der Stollen in Thun habe eine deutliche Verbesserung gebracht, so Zischg. Die Schutzmassnahmen wirkten sich auf die neuen Ackerflächen aus. Unter dem Einsatz schwerer Maschinen senkte sich der Moorboden. Das ist im Seeland ein Problem, aber auch im Gürbetal, wo der Gürbekanal stellenweise höher liegt als der Talboden. Auch die Natur gehört zu den Verlierern: Pflanzen und Tiere von Auenlandschaften sowie Kiesbänken verloren ihren Lebensraum.

Fehler werden korrigiert

Die Nachteile der Gewässerkorrektionen sollen langfristig gemindert werden. Stichworte: Renaturierung und ökologische Aufwertung. Flüsse werden an einzelnen Stellen ausgeweitet, Ufer verflacht, Inseln angelegt. In den Untergrund verbannte Gewässer werden an die Oberfläche geholt. Jüngstes Beispiel dafür ist die Worble, die jetzt in neuem Bett um Worb herum fliesst.

Das grosse Renaturierungsprojekt im Aaretal heisst Aarewasser. Kosten: 108 Millionen Franken. Zwischen Thun und Bern soll die Aare mehr Raum und eine natürliche Dynamik zurückerhalten. Die Pläne sind aber bereits auf Widerstand gestossen, weil damit Kulturland verloren ginge und einzelne Trinkwasserfassungen aufgegeben werden müssten. Herbert Rentsch

- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.